英国とカナダは金が大嫌い

世界の多くの中央銀行が準備資産として金の購入を進め、外国に預けていた金を自国に取り戻そうと躍起になっていることを、これまで紹介してきました。しかし、金に見向きもせず、それどころか売り払ってしまった国々があります。その代表は、英国とカナダです。

英国が労働党政権のもとにあった1999年5月、ゴードン・ブラウン財務大臣は、「英国の中央銀行が保有している715トンの金のうち401トンを売却し、このうち125トンは5回に分けて入札を行う」と発表しました。「金は野蛮な遺物だから、おカネと交換するのが最も良い」というのです。

英国の中央銀行や金融界には反対の声もありましたが、ブラウン大臣は売却を強行しました。当時は金価格が1オンス=285ドル前後の安値でしたが、それをさらに下回る1オンス=275ドルという、20年ぶりの安値で落札されました。

中央銀行のたいせつな準備資産ですから、少しでも高く売るのが国民の利益になるはずです。しかし、ブラウン大臣は、売却を予告すれば価格が下がることを承知のうえで、あるいは価格を下げようとして、わざわざ「売却するぞ」と予告し、安く売り払ったのです。

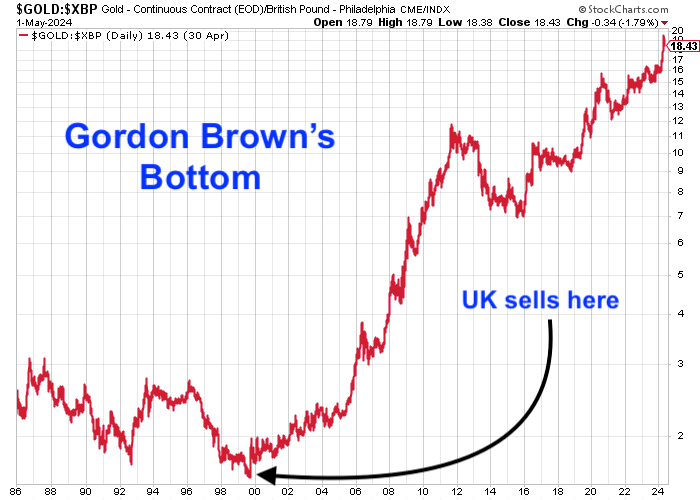

この安値は、世界の金市場で「Brown’s Bottom(ブラウンの底値)」と呼ばれ、いまも語り継がれています。下のグラフを見てください。ブラウン大臣の売却後、金価格は上昇を続け、今週末は1オンス=3600ドルと、13倍以上に値上がりしました。

売却しなければ、英国の準備資産は大幅に厚くなったはずです。他国の財政当局から「史上最悪の判断」と批判されましたが、ブラウン氏は失脚するどころか、順調に出世し、その後、英国の首相にまで上り詰めました。

おそらく「金は邪魔だ」というのは、労働党の一致した見解であり、党是だったからでしょう。党内では「よくやった」と拍手喝采されたのでしょう。、

カナダも、金が利息を生まず、保管にコストがかかる、という理由により、1980年代から準備資産の金を売却し始めました。そして2016年には公的保有の金を「ゼロ」」にしました。2008年にカナダ中央銀行の総裁になったマーク・カーニー氏の下でも金の売却は進められたわけです。そのカーニー氏は2013年に英国中央銀行総裁に就任しました。どちらも金に冷淡な中銀なので、カーニー氏に違和感はなかったでしょう。カーニー氏はいまカナダの首相です。

ニュージーランドは、1965年には0.5トンとわずかながらも金を公的に保有していましたが、それも売却してしまいました。現在の保有量は「ゼロ」です。

カナダもニュージーランドも、英国の国王を国家元首とする「英連邦王国」の一員です。金を嫌うのは、英連邦王国に共通しているようです。英国の経済学者ケインズは、金本位制を強く否定し、「金は野蛮な遺物」と言いました。ブラウン財務大臣も同じ言葉を金売却の理由に挙げました。この3カ国はケインズ流の理念を共有しているのかもしれません。

では、英国やカナダは金の代わりに何を準備資産にしているのでしょうか。今年の2月と3月にかけて、米国の国債をどの国が購入したか、あるいは売却したかを調べてみました。3月末の保有高を2月末と比較すると、この1か月間で米国債の保有を増やした国は、①ノルウェー(383億ドル)、②イギリス(290億ドル)、③スイス(208億ドル)、④カナダ(201億ドル)の順です。

逆に米国債を売却した国は、①中国(189億ドル)、②アラブ首長国連邦(155億ドル)、③香港(109億ドル)、④アイルランド(97億ドル)が上位に名を連ねました。これらの国は、米国債の売却で得た資金で金を買いました。

ウクライナ侵攻、トランプ氏の関税戦争、イスラエルのパレスチナ殲滅など、世界を震撼させる出来事が続き、国際金融も波乱の真っただ中にあります。しかし、対応の仕方は国によって異なります。どちらが正しいかは、もうすぐ分かるでしょう(コラージュはGuido Fawkes、グラフはThe Flying Frisby、サイト管理人・清水建宇)